Diagnostizieren, etikettieren, stigmatisieren

Das ist gar nicht so selten, dass Sozialarbeiter/*innen damit konfrontiert sind, dass die Menschen, mit denen sie arbeiten sollen, in Kliniken, Praxen oder Schulen Labels verpasst bekommen. Und diese Labels können ziemlich unerfreuliche Auswirkungen haben. Denn es macht etwas aus, ob man eine Verhaltensstörung attestiert bekommt oder ein Asperger Syndrom. Wer als lernbehindert eingestuft wird, für den bleibt nur ein Leben am Rande der Gesellschaft – Legastheniker können alles werden. Und auch die anderen Kategorien von Boderline bis zu Wahrnehmungsstörungen haben z. T. gravierende Auswirkungen. Das Seminar erklärt deshalb, wie solche Diagnosen fallen. Es stellt einige Testverfahren vor und erklärt, worauf man achten muss, wenn man für die Rechte seiner Adressat*innen eintreten will.

Dieses Seminar richtet sich an Studierende der Sozialen Arbeit (Modul 4.4).

Im Grundsatz geht es darum zu verstehen, wie Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen ticken. Denn evidenzbasiertes Denken unterscheidet sich doch sehr von dem, was Sozialarbeiter*innen normalerweise wichtig ist und was Studierende der Sozialen Arbeit normalerweise in ihrem Studium lernen. Ein wichtige Basis evidenzbasierter Medizin und evidenzbaierter Psychotherapie ist die Annahme, dass man eine Störung, ein Problem genau und objektiv diagnostizieren muss, um auf dieser Basis in Auseinandersetzung mit quantitativen Forschungsbefunden zu entscheiden, welche Behandlungsmethoden in Frage kommen. Dabei kommen in aller Regel Testverfahren zum Einsatz. Und diese Testverfahren entscheiden manchmal sehr weitgehend darüber, welches Leben die Klient*innen leben können, und welche Lebensläufe schwierig werden oder gar ausgeschlossen sind.

Wie in jedem Metier gibt es allerdings auch in der diagnostischen Arbeit gute Verfahren und schlechte Verfahren. Die Lehrveranstaltung erklärt in einem ersten Teil deshalb, wie man gute von schlechten Verfahren unterscheidet. Der zweite Teil befasst sich mit Störungsbildern, denen Sozialarbeiter*innen häufig begegnen. Dabei geht es nicht allein nur darum, zu verstehen, was die diagnostischen Merkmale der Störungsbilder sind, wie häufig sie sind und welche Behandlungsmethoden eingesetzt werden. Sondern es geht auch darum, welche Fehler in der diagnostischen Arbeit auftreten können und welche Folgen Diagnosen haben können.

Erste Sitzung

In der ersten Sitzung stelle ich mich vor. Ich informiere Sie, welche Standards gelten, wenn Sie sich für eine modulabschließende Prüfung bei mir entscheiden wollen. Und dann geht es gleich zur Sache. Ich bitte die Anwesenden, mir Vorschläge zu machen, wie man Legasthenie diagnostizieren soll. Die Teilnehmer*innen finden heraus, dass die Diskrepanzdefinition eine wichtige rolle in der Legathenieforschung spielt. Legastheniker können also viel schlechter lesen und schreiben, als man von ihrer Intelligenz her erwarten müsste. Entsprechend ist es sinnvoll, den IQ zu erheben sowie die Lese/Rechtschreibleistung. Dabei hat die Auswahl des Testverfahrens erhebliche Auswirkungen auf die ermittelten Testwerte. Alte IQ-Tests lassen den IQ höher ausfallen, als er tatsächlich ist. Unfaire Testverfahren können z. B. bei Kindern aus von Armut betroffenen Familien oder bei Kindern mit Migrationsgeschichte dafür sorgen, dass der IQ deutlich niedriger ausfällt als er eigentlich ist.

Zweite Sitzung

Die zweite Sitzung befasst sich mit den Begriffen Stigmatisierung und Etikettierung.

Hier ein passender Podcast aus dem vorangehenden Semester:

| Tabelle 61 Positionen von George Herbert Mead: Geist, Identität und Gesellschaft (zuerst englisch 1934) |

| Mead untersucht u.a. Interaktion und Verstehen unter Menschen. Bekannt geworden ist Geist, Identität und Gesellschaft vor allem durch seine Thesen zur Identität und zum Fremdverstehen. Grundgedanke ist die Überlegung, dass Identität entsteht, indem man sich aus der Perspektive anderer wahrnimmt. Diesen Mechanismus nennt Mead „role-taking“, ein Konzept, das später von Piaget und Nachfolgern wieder aufgegriffen wird und in heutigen Zusamenhängen unter dem Begriff theory of mind diskutiert wird. Role-Tanking funktioniert bei Mead nicht nur in Bezug auf konkrete andere. Sondern Menschen können sich selbst auch aus der Perspektive von sozialen Gruppen wahrnehmen oder noch allgemeiner aus der Perspektive des „Verallgemeinerten anderen“. Identität umfasst dabei einerseits die tatsächlich gesprochenen Worte und Emotionen (Mead bezeichnet diesen Teil der Identität als „I“) und andererseits die organsierte Gruppe anderer (Mead prägt hierfür den Begriff „me“). |

| Tab 4: Identität & Stigma nach Goffman (1962) |

| virtuale soziale Identität als das, was andere von uns erwarten aktuale soziale Identität als das, was wir wirklich sind Stigmatisierung als Diskrepanz zwischen aktualer & virtualer sozialer Identität (bei diskreditierenden Erwartungen anderer) 3 Arten von Stigmata: Abscheulichkeiten des Körpers, individuelle Charakterfehler, phylogenetische Stigmata (Rasse, Nation, Religion) |

| Tab 5: Auswirkungen des Stigmas auf die Interaktion nach Goffman (1962) | |

| Stimatisierte unsicher, weil sie spüren, dass das Stigma wahrgenommen wird Gefühl nicht zu wissen, was andere denken defensives Sichverkriechen oder feindselige Kontakte | Normale Antizipation der Probleme so tun, als gebe es das Stigma nicht so tun, als sei der Stigmatisierte ein Niemand |

| Tab 59: Howard S. Becker (1963) |

| Abweichendes Verhalten setzt Regeln voraus, deren Verletzung abweichendes Verhalten konstituiert. Diese Regeln werden durchgesetzt, wenn die Durchsetzer darin einen Vorteil sehen. Die Durchsetzung/ das Aufzwingen von diesen Regeln basiert auf Macht und Stellung. Etikettierung umfasst als Prozesseinen Verstoß gegen eine Regel die (öffentliche) Definition dieses Regelverstoßes als abweichendes Verhaltendie Chancenreduzierung des Etikettierten die Übernahme der Fremddefinition als Folge: eine deviante Karriere |

Dritte Sitzung (8.5.)

Die dritte Sitzung hat sich auf Wunsch der Teilnehmenden damit befasst, wie man vorgehen sollte, wenn man einen Podcast erstellt.

Wichtig ist zunächst, dass dieses Seminar ja versucht zu verstehen, wie Psycholog*innen und Mediziner*innen ticken. Dies bedeutet, dass es nicht sinnvoll ist, die übliche Sozialarbeiter*innen -Literatur zu verwenden, die man vor allem in der EvH Bibliothek finden kann. Sondern man sollte Fachdatenbanken verwenden – allen voran PubMed.ncbi und Pubpsych.de.

Sie sollten sich Ihre Informationen auch nicht zusammengooglen. Denn Google weiß u.a. , dass Sie Soziale Arbeit studierenden und zeigt Ihnen nur den Sozialarbeiter*innenkram und jede Menge fakewissenschaftliche Publikationen.

Es ist deshalb (übrigens nicht nur in diesem Seminar) wichtig, Fachdatenbanken nutzen, um sich einen Überblick zu Ihrem Störungsbild zu verschaffen, und zwar vor allem pubmed ncbi und Pubpsych. Wie das geht erkläre ich in der Sitzung. Hier zwei Podcasts aus dem vergangenen Semester.

Fachdatenbankrecherche

Nicht frei verfügbare Datenbanktreffer in den Bibliotheken der Region lokalisieren

Sie sollten in Ihrem Referat folgende Schwerpunkte setzen:

- Was ist das für ein Störungsbild?

- Welche Symptome zeigen Menschen mit dieser Störung?

- Welche Theorien zur Verursachung werden diskutiert?

- Wie wird das Störungsbild diagnostiziert?

- Wie häufig ist das Störungsbild?

- Welche evidenzbasierten Methoden werden in der Therapie eingesetzt

- Welche Auswirkungen hat die Diagnose auf das weitere Leben? Sind die so diagnostizierten Menschen Stigmatisierungen ausgesetzt?

Vierte Sitzung

In der vierten Sitzung beginnt die Auseinandersetzung mit einigen Testverfahren. Es geht zunächst um die Frage, woran man gute Normierungsuntersuchungen erkennt. Denn wenn Testverfahren entwickelt werden, kann man einige problematische Entscheidungen treffen.

In einem zweiten Teil der Sitzung geht es um Objektivität, also der Frage, in welchem Ausmaß die Durchführung, Auswertung und Interpretation von Testverfahren von den Testenden beeinflusst wird.

Im dritten Teil der Sitzung sollen die jeweils zur Analyse ausgewählten Testverfahren auf die Frage hin untersucht werden, ob die Normen ok sind und ob die Objektivität ausreichend belegt wurde.

Hier zunächst ein passender Podcast zum Thema Normierung:

Normierung

Fünfte Sitzung (22.5., Online-Sitzung)

Die fünfte Sitzung findet – wie vielfach angekündigt – ausschließlich als Online-Sitzung statt. Die Sitzung verläuft auf studentischen Wunsch asynchron. D.h.: Sie können selbst entscheiden, wann Sie sich die Podcasts anhören und wann Sie die Aufgaben bearbeiten (bis Freitag, 24.00 Uhr). Während der eigentlichen Seminarzeit (also von 10.00-11.30 Uhr) bin ich online und kann – je nach Andrang – rasch reagieren. Außerhalb der Seminarzeiten kann das vielleicht einige Stunden dauern.

In der vierten Sitzung haben wir uns ja ein erstes Mal mit der Frage befasst, woran man erkennt, ob man es mit einem gutem oder einem schlechten Testverfahren zu tun hat. Dies kann man u.a. an der Frage entscheiden, an wie vielen Probanden der Test ausprobiert wurde (Normierungsstichprobe), wie die Testautor*innen die Probanden ausgewählt haben und wann die letzte Normierung erfolgte. Es wäre eigentlich schön, wenn die Normierungsstichprobe eine nach Zufallszahlen gewonnene Stichprobe wäre. Denn nur dann wäre man sicher, dass diese Befunde repräsentativ sind. Dies sparen sich jedoch die meisten Testautor*innen. Was kann man als Hinweis auf eine fehlerhafte Normierung werten? Es ist ungünstig, wenn die Stichprobe eher klein ist (z. B. nur wenige Hundert Probanden). Es hat Auswirkungen, wenn die letzte Normierungsuntersuchung vor vielen Jahrzehnten erfolgte (sagen wir: wenn sie aus dem letzten Jahrhundert stammt). Es ist ungünstig, wenn die Probanden nur aus wenigen Regionen stammen oder andere Hinweise vorliegen, dass die Normierungsstichprobe möglicherweise nicht mit den Klienten vergleichbar ist, die getestet werden sollen.

In der fünften Sitzung geht es mit der Objektivität um einen weiteren Punkt, an dem man festmachen kann, wie gut oder wie schlecht ein Testverfahren ist. Die Objektivität gilt als wichtigstes Gütekriterium von Testverfahren. Belegt wird sie normalerweise dadurch, das mehrere Testende miteinander verglichen werden. Hierzu müssen die gleichen Getesteten mehrfach von unterschiedlichen Testleiter*innen untersucht werden. Je nachdem, wie hoch die prozentuale Übereinstimmung zwischen den Testleiter*innen ausfällt, kann man sagen, ob ein Test objektiv ist oder nicht.

Objektivität

Was ist Ihre Aufgabe? Sie sind gebeten, die Ihnen vorliegenden Testverfahren darauf zu untersuchen, welche Aussagen zum Thema Objektivität gemacht werden und einzuschätzen, ob diese Angaben überzeugend sind. Sie müssen also darauf achten, ob Probanden aus der Normierungsuntersuchung den Test zweimal durchführen mussten, wie viele Probanden zweimal untersucht wurden, wie diese Probanden ausgewählt wurden und ob hierbei unterschiedliche Testleiter*innen oder vielleicht auch Test-Auswerter*innen zum Einsatz kommen.

Wenn Sie möchten, können Sie mir Ihre Bearbeitung der Aufgabe per Mail zukommen lassen. Nennen Sie mir einen Nickname, lade ich Ihre Antwort hoch. Alternativ können Sie auch die Kommentarfunktion meiner Homepage nutzen. Ich schalte dann Ihre Kommentare frei, wenn ich sehe, dass sie von Studierenden meiner Veranstaltung kommen. Bitte beachten Sie, dass ich Ihre Beiträge nur dann hochladen kann, wenn Sie mich bis Freitag 24 Uhr erreichen. Ich lade die dann vielleicht noch spät eingegangenen Beiträge voraussichtlich am Samstagmorgen hoch.

Sechste Sitzung

In den bisherigen Sitzungen haben wir in den untersuchten Testverfahren nicht allzu überzeugende Hinweise auf eine herausragende Qualität der jeweiligen Tests gefunden. Die Informationen zu den Normierungsstichproben erwiesen sich als ziemlich dürftig. Von Repräsentativität konnte keine Rede sein. Auch die Durchsicht der Handbücher auf das Gütekriterium Objektivität brachte kaum belastbare Merkmale zu Tage. Zwar sind sich die diagnostischen Lehrbücher einig, dass Objektivität wichtig ist. In den untersuchten Testhandbüchern haben wir aber keine Hinweise darauf gefunden, dass akzeptable Anteile der Normierungsstichprobe mehrfach durch unterschiedliche Testleiter getestet wurden. Und es wurden auch keine Beurteilerübereinstimmungen mitgeteilt. Es gibt also – was die Objektivität anbelangt eine erhebliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Das nächste Gütekriterium, das hier untersucht werden soll, ist die Reliabilität. Hört sich kompliziert an und ist auch kompliziert. Zwar könnte man sagen, dass die Reliabilität z. B. untersucht, ob die Kinder, die Weihnachten getestet wurden, auch noch Ostern die gleichen Werte zeigen. Aber es ist sinnvoll, sich diesen Punkt genauer anzuschauen.

Das Problem ist, dass Reliabilität durch Korrelationskoeffizienten belegt wird. Man prüft also den Zusammenhang z. B. zwischen Testzeitpunkt 1 und Testzeitpunkt 2 dadurch, dass man die erreichten Testwerte bei einem wesentlichen Anteil der untersuchten Kinder korreliert. Das nennt sich dann Test-Re-Test-Reliablilität. Also ist es sinnvoll, zu verstehen, was Korrelationen sind. Auch dies ist nicht ganz einfach. Denn als Voraussetzung zum Verständnis von Korrelationskoeffizienten muss man auch verstehen, was die Standardabweichung ist. Und diesen Kennwert erkläre ich als erstes.

Standardabweichung

Bei der Berechnung von Korrelationen muss man auf die Standardabweichung zurückgreifen. Vermutlich ist es zunächst einmal verwirrend, dass es unterschiedliche Korrelationskoeffizienten gibt. Es gibt solche, die mit dem Arithmetischen Mittel arbeiten. Und es gibt Korrelationskoeffizienten, die die gemessenen Werte in eine Rangreihe bringen. Bei der Berechnung von der Reliabilität wird normalerweise ein mittelwertsbasierter Korrelationskoeffizient verwendet.

Korrelationskoeffizienten

Reliabilität und Standardmessfehler

Siebte Sitzung

Die siebte Sitzung greift noch einmal das Thema Gütekriterien auf. Zunächst geht es um die Frage, ob die Testverfahren auch das messen, was sie zu messen vorgeben. Anders formuliert: Es geht um das Gütekriterium der Validität.

So ganz banal ist diese Frage nicht. Man kann zwar auch sehr grundsätzliche Überlegungen anstellen, und darüber nachdenken, was genau Intelligenzstests messen. Dies wird – so ausreichend Studierende teilnehmen mit dem CFT1 Spiel überprüft.

In einem zweiten Schritt befassen wir uns mit Methoden, mit denen man die Validität misst. Am interessantesten ist hier die Prognostische Validität. Grundgedanke hier: Es wäre wirklich hilfreich, wenn das untersuchte Merkmal Prognosen erlaubt. Also muss man über einen langen Zeitraum prüfen, ob die ermittelten Befunde irgendeine Prognose erlauben. Kommt Ihnen selbstverständlich vor, ist es aber nicht. Es ist nicht besonders schwer, Verfahren zu finden, die das nicht belegen – und seien es Tests, die eigentlich den Sprachstand von Kindern vor der Einschulung messen sollen, aber versäumen zu belegen, dass die wunderbaren Testverfahren irgendetwas mit den spätarischen schulischen Leistungen im Lesen und Schreiben zu tun haben.

Hier ein passender Podcast aus dem vergangenen Semester:

Achte Sitzung (Online-Sitzung, 12.6.)

Die achte Sitzung dieses Seminars findet noch einmal als Online-Sitzung statt. Dies bedeutet: Sie finden hier einen Podcast und Aufgaben. Ich bin während der eigentlich vorgesehenen Präsenzzeit (Mi 10.30-11.30) per Mail erreichbar und kann Ihre Fragen beantworten (per Mail, Telefon oder Zoom). Wenn Sie die Kommentarfunktion dieser Homepage verwenden wollen oder möchten, dass Ihre Mails auf dieser Seite hochgeladen werden, ist ein Nickname eine gute Sache. Bitte beachten Sie: Ich schalte Ihre Kommentare nur dann frei, wenn Sie eine EvH E-Mail-Adresse angeben.

In der achten Sitzung werden einige Podcasts der Teilnehmer*innen zu Störungsbildern hochgeladen.

Adipositas und Binge-Eating

Anorexia Nervosa Teil 1

Anorexia Nervosa Teil 2

Soziale Angststörung

Borderline Persönlichkeitsstörung

Mutismus

Zwangsstörungen Teil 1

Zwangsstörungen Teil 2

Depression

Neunte Sitzung

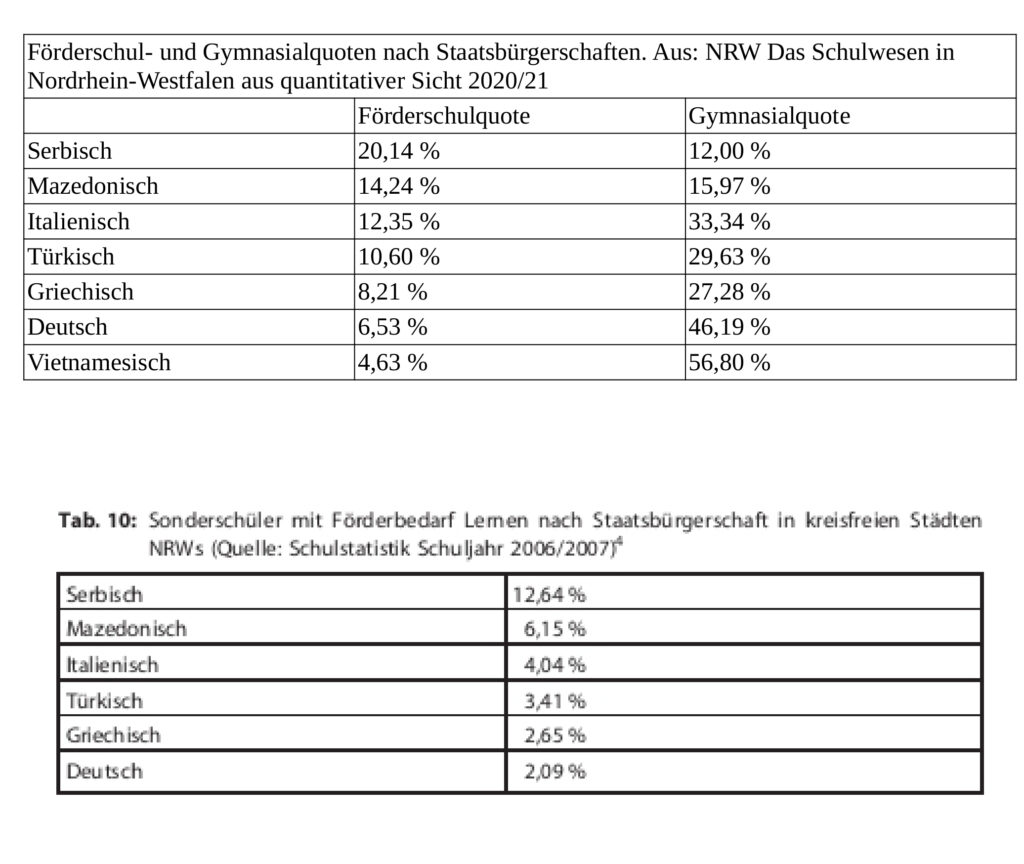

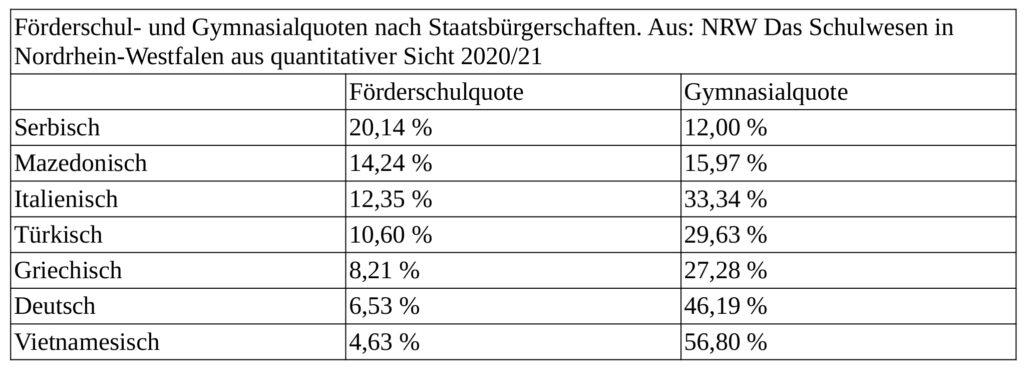

In der neunten Sitzung geht es um Fairness. Eigentlich handelt es sich um ein Nebengütekriterium. Aber in Zeiten wachsender Anteile von Menschen mit Migrationsgeschichte kann es Gutachter*innen eigentlich nicht egal sein, dass einige Tests offenbar so konstruiert sind, dass weite Teile der Weltbevölkerung z. T. drastisch schlechter abschneiden als die bestens geförderten Kinder der westlichen Welt. In NRW führt dies bei einigen Herkunftsländern zu drastisch erhöhten Förderschulquoten.

Hier zunächst ein Podcast aus dem vergangenen Semester:

Faire und unfaire Testverfahren

Variablen, die einen Einfluss auf den IQ haben – Befunde der kulturvergleichenden IQ-Forschung nach Mand 2012 |

| Geschlecht Alter Einkommen Wirtschaftliches Umfeld Bildungsstand Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit Geschwister Kriminalität soziale Herkunft Gesundheitsvariablen ADHS PTBS Politische Orientierung Regionale bzw. ethnische Herkunft |

Tab 22: Der Einfluss von Testverfahren in kulturvergleichenden IQ Studien (Wicherts 2010) in Untersuchungen zum mittleren IQ in Subsaharastaaten Afrikas | |

| K-ABC: WISC-R: Draw-A-Man WAIS-R/WAIS III CFT | IQ 73 IQ 75 IQ 77,7 IQ 79 IQ 86,7 |

Zehnte Sitzung

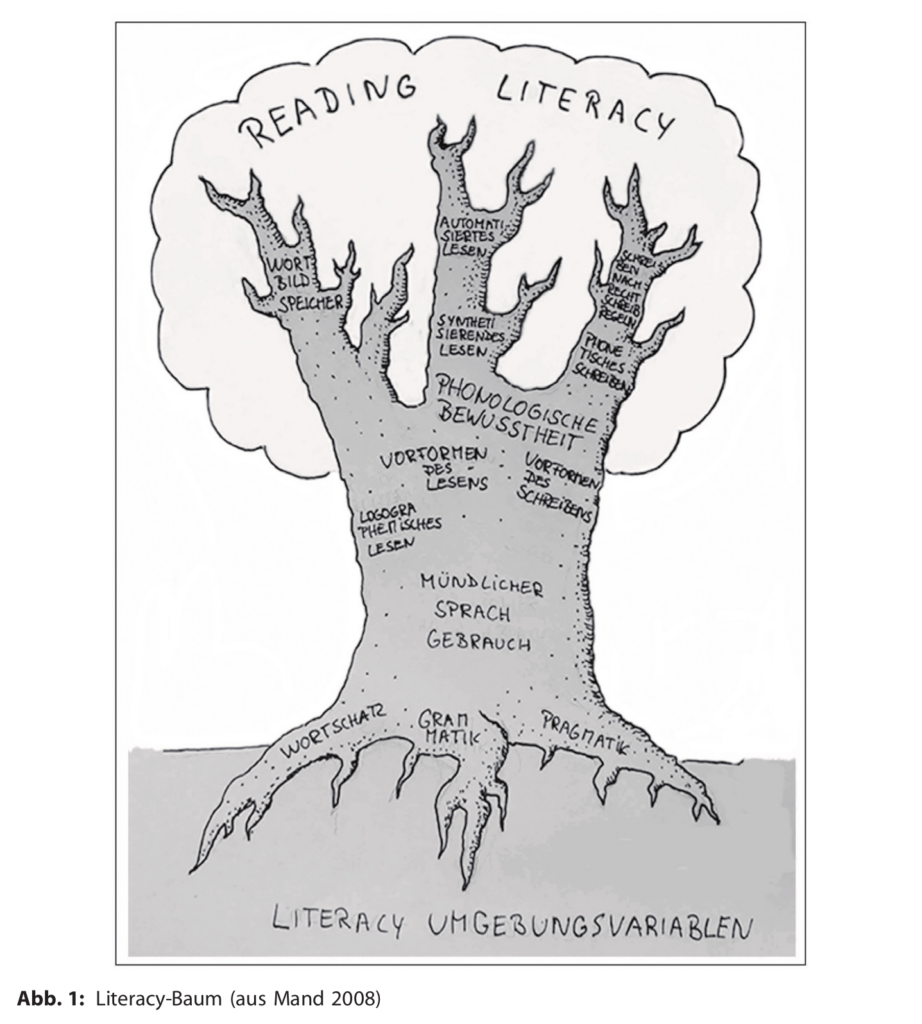

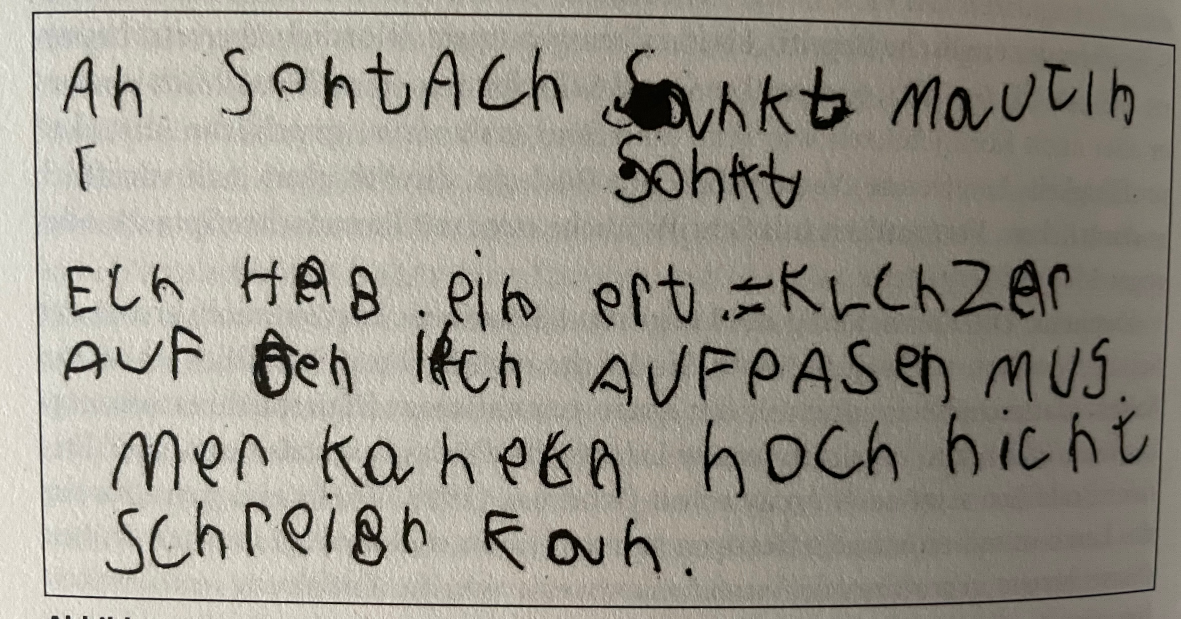

Die zehnte Sitzung befasst sich mit Störungsbildern, die das Lesen und Schreiben betreffen, also Lernbehinderungen, Legasthenie und auditive Wahrnehmungsstörungen. Um zu verstehen, welche Probleme auftreten können, ist es zunächst hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen, wie Kinder normalerweise lesen und schreiben lernen.

Hier ein passender Podcast aus dem vergangenen Semester:

Zur Lese-/Schreibentwicklung bei monolingualen Kindern

Elfte Sitzung

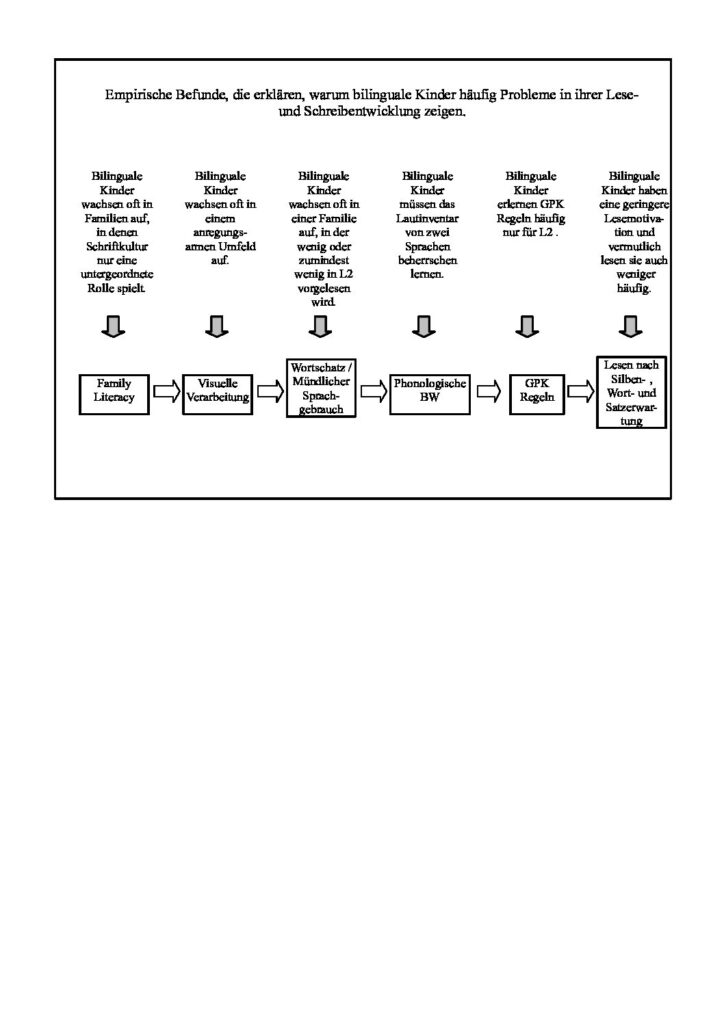

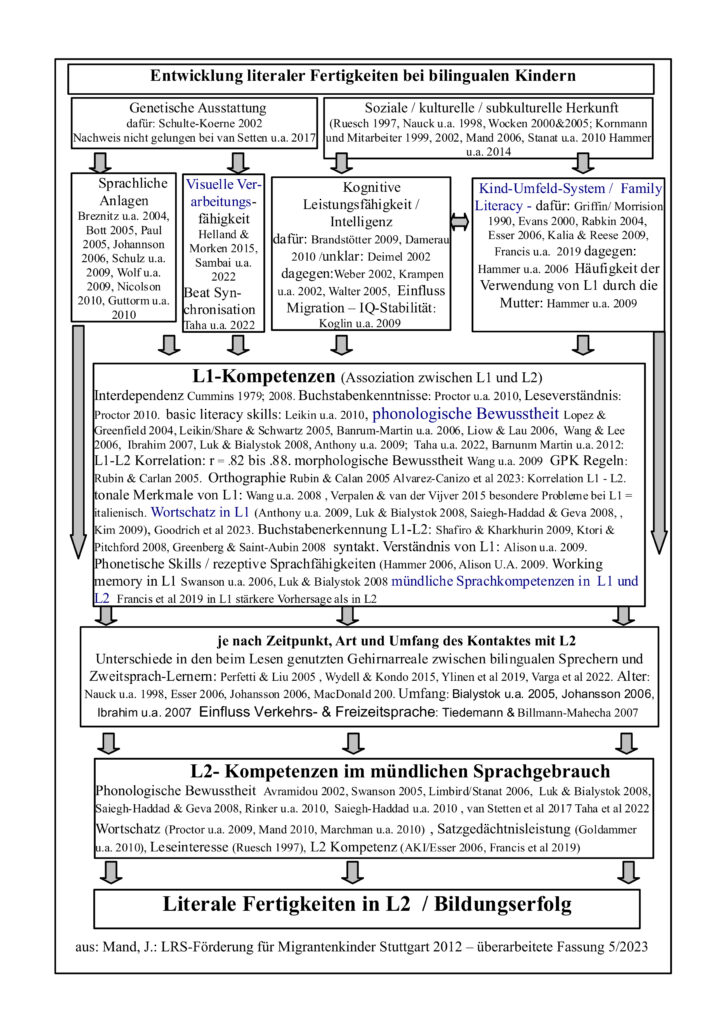

Die elfte Sitzung konzentriert sich auf die Frage nach der Lese-Schreibentwicklung bei bilingualen Kindern.

Hier zunächst ein Podcast aus einem anderen Seminar:

Elfte Sitzung

Die elfte Sitzung beantwortet letzte Fragen zum Thema Hausarbeiten.