Macht schon Sinn, in diesem Studiengang die wichtigen Aufsätze und Bücher zum Thema Inklusion gelesen zu haben. Nach einer Einführung in die Datenbankrecherche wendet sich das Seminar einschlägigen Texten aus Integrationspädagogik und Inklusionspädagogik zu. Der Schwerpunkt Inklusion ist exemplarischer Schwerpunkt der Veranstaltung. Dies bedeutet: Lese- und Recherchestrategien werden am Beispiel der Inklusionsdebatte vermittelt. Sie sind aber keineswegs auf das Thema Inklusion festgelegt, falls Sie sich entscheiden sollten, Ihre modulabschließende Hausarbeit bei mir zu schreiben.

Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende der Heilpädagogik im 1. Semester (Modul 4)

Erste Sitzung

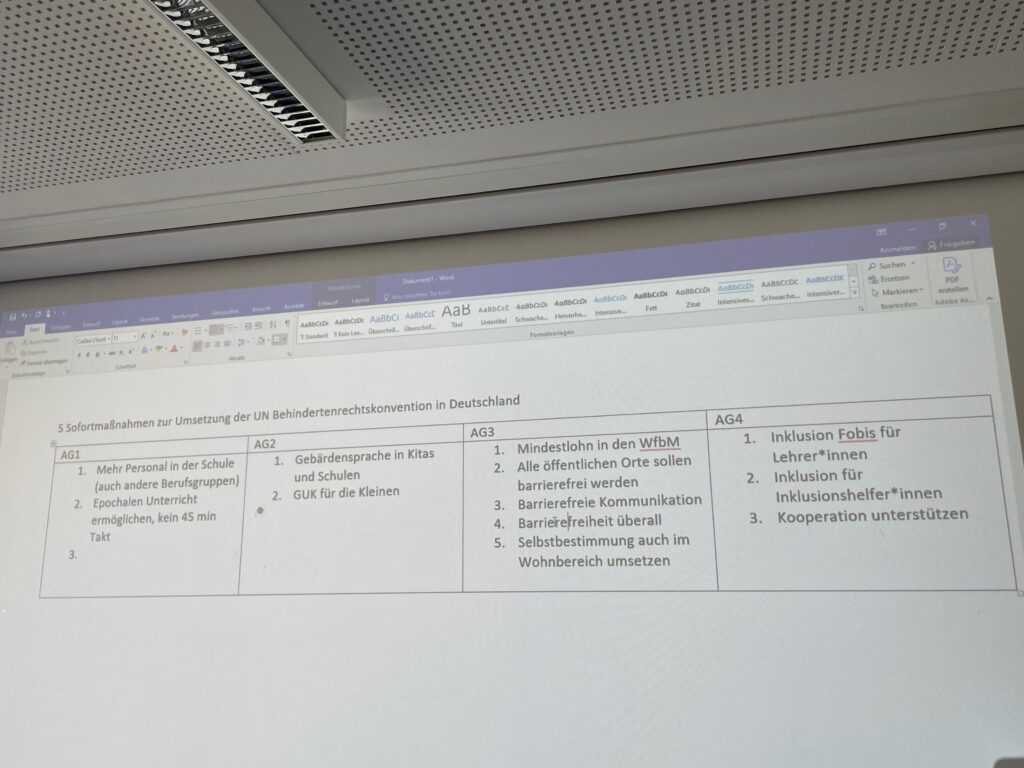

In der ersten Sitzung stelle ich mich und die Veranstaltungsplanung vor. Sie erfahren von mir, welche Standards gelten, wenn Sie sich für eine modulabschließende Prüfung bei mir entscheiden wollen. Und dann geht es gleich zur Sache: Wir haben ein Planspiel zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-Konvention gespielt. Ich hatte Sie gebeten, sich vorzustellen, Frau Esken hätte uns im Rahmen der Koalitionverhandlungen mit der CDU gebeten, Vorschläge zu entwickeln, welche Maßnahmen für ein mögliches weiteres Sondervermögen sinnvoll wären (Sondervermögen Inklusion). Denn Deutschland bekommt langsam Probleme in der UN. Die haben irgendwie mitbekommen, dass es in Deutschland – freundlich formuliert – Probleme bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gibt. Deshalb gibt es nun keinen Kaffee mehr für die Vertreter Deutschlands. Und weil das Seminar der Meinung ist, dass es ein Grundrecht auf Kaffee geben sollte, haben wir tatsächlich Vorschläge entwickelt.

Zweite Sitzung

Das Konzept der Veranstaltung sieht ja vor, dass ich Ihnen am Beispiel Inklusion erkläre, wie man sich einen Überblick zu einer Fragestellung verschafft. Das macht es ziemlich sinnvoll, den Begriff Inklusion zu bestimmen, zu untersuchen, ob und in welcher Hinsicht sich dieser Begriff vom Vorgängerbegriff Integration unterscheidet und welche Fragestellung in der exemplarischen Recherche untersucht werden soll.

Integration und Inklusion

Tab 1: Feuser (1999) : Integrative Pädagogik ist eine Allgemeine Pädagogik, in der |

| alle Kinder in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau mittels ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen an und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen lernen und arbeiten |

Praxis der Inklusion und Integration Tab 18: Hinz, A.: Entwicklungswege zu einer Schule für alle mit Hilfe des Index für Inklusion. In: Z.f.H. 5/2004, 245-250 | |

| Praxis der Integration | Praxis der Inklusion |

| Eingliederung von Kindern mit best. Bedarfen in die Allg.Schule | Leben und Lernen in der Allgemeinen Schule |

| Diff. System je nach Schädigung | Umfassendes System für alle |

| Zwei Gruppen Theorie (mit / ohne sonderpäd. Förderbedarf) | Theorie einer heterogenen Gruppe |

| Aufnahme von beh. Kindern | Veränd. d. Selbstverst. Schule |

| Individuumzentrierter Ansatz | Systemischer Ansatz |

| Fixierung auf die inst. Ebene | Beacht. d. em. soz. & unter. E. |

| Ressourcen für K. mit Etikett. | Ressourcen für Systeme |

| Individuelle Curricula f. Einzelne | Gem. & indivi. Lernen für alle |

| Förderpläne für beh. Kinder | ein individ. Curriculum für alle |

| Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik und Sonderpädagoginnen | Gem. Planung & Reflexion aller Beteiligter, Anliegen & Auftrag der Schulp. & Schulpädagogen |

| Sonderpädagogik als Unterstützung für besondere Kinder | Sonderpädagogik als Unterstützung von Klassen- lehrer, Klassen und Schulen |

| Ausweitung von Sonderpädagogik in die Schulen hinein | Veränderung von Sonderpädagogik und Schulpädagogik |

| Kombination von (unveränd.) Schul- und Sonderpädagogik | Synthese von (veränderter) Schul- und Sonderpädagogik |

| Kontrolle durch Expertinnen | Koll. Problemlösen im Team |

| Abbildung 2: Behinderte Kinder in Regel und Förderschulen (Zahlen aus: STATISTISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER KULTUSMINISTERKONFERENZ Dokumentation Nr. 217 – Januar 2019) | ||||

| Regelschule 2000/2001 | Förderschule 2000/2001 | Förderschule 20016/2017 | Regelschule 20016/17 | |

| Deutschland | 0,7 % | 4,6 % | 4.3 % | 2,8 % |

| NRW | 0,4 % | 4,6 % | 4,6 % | 3,0 % |

| Bremen | 2,6 % | 4,1 % | 1,2 % | 5,9 % |

| Hamburg | 0,9 % | 4,9 % | 3,1 % | 5,7 % |

| Berlin | 1,6 % | 4,2% | 2,8 % | 4,8 % |

Dritte Sitzung: Falsch recherchieren

Viele Studierende nutzen Google oder auch andere Suchmaschinen, um sich einen Überblick über den Stand der Forschung zu verschaffen. Leider führt dieser Weg zu einseitigen und ziemlich häufig auch falschen Ergebnissen. Ein Grund für die Verzerrung liegt in der Individualisierung. Der Algorithmus stellt nämlich keine objektive Forschungsübersicht zusammen. Sondern Google entwickelt auf Basis früherer Einkäufe, Suchanfragen und Surfverhalten ein Bild von jeweiligen Nutzer und zeigt vorrangig Ergebnisse an, von denen es annimmt, das sie zum Nutzer passen. Ergebnis: Die jeweiligen Nutzer werden in ihren möglicherweise falschen Annahmen immer mehr bestätigt (Filterblaseneffekt). Und dies ist nicht das einzige Problem bei Google-Recherchen.

Auch die Strategie, sich über Bibliothekskataloge einen Überblick zu verschaffen, ist nicht der richtige Weg. Die meisten Bibliotheken sind nur in der Lage einen kleinen Ausschnitt der Publikationen bereit zu stellen. Und manchmal ist dieser Ausschnitt auch noch in Richtung einiger besonderer Nutzervorlieben verzerrt. Die Lösung heißt natürlich nicht, auf die Nutzung jeglicher Bibliotheken zu verzichten. Sondern man sollte Bibliothekskataloge dafür nutzen, wofür sie eigentlich gedacht sind: Herausfinden, ob das gesuchte Buch oder die gesuchte Zeitschrift ausleihbar ist und herausfinden, wo die Literatur in der Bibliothek zu finden ist.

Falsch recherchieren

Vierte Sitzung

Die vierte Sitzung zeigt, wie Recherche richtig funktioniert. Ausgangspunkt der Recherche sind Fachdatenbanken. Fachdatenbanken sammeln Abstracts und Schlagworte der wichtigen Fachzeitschriften und Buchpublikationen in fast jedem Metier – und dies inzwischen seit Jahrzehnten. Fachdatenbanken sind bibliotheksübergreifend. Der Anteil von Fake-Studien und Manipulationsversuchen ist geringer als bei im Internet frei verfügbaren Veröffentlichungen.

Wie man in Fachdatenbanken recherchiert

Fünfte Sitzung

Dokumentieren und nach Genre auswählen

Um zu zeigen, dass Sie die Literatur nicht gegoogelt haben oder etwa nicht wissen, dass es einen Unterschied zwischen Katalogrecherche und Fachdatenbankrecherche gibt, sollten Sie in der Einleitung davon berichten, dass Sie eine Datenbankrecherche durchgeführt haben. Sie sollten das Datum, die Suchbegriffe nennen. Und ganz wichtig: Sie sollten auch die Auswahlkriterien kommunizieren, und zwar so präzise, dass der Leser bei Anwendung der gleichen Suchbegriffe und Anwendung der Auswahlkriterien zu der gleichen Literaturliste kommt wie Sie. Dabei gibt es akzeptable Auswahlkriterien (z. B. : Alle Studien der letzten fünf Jahre) und nicht akzeptable (z. B. stehen in der Bib meiner Wahl). Zusätzliche Publikationen, die Ihnen z. B. von der Bibliothek vorgeschlagen werden oder die sich in Ihrem Privatbesitz befinden, verschlechtern Ihre Hausarbeit.

| Tab 5: Wunschzettel | ||||

| Autor | Titel | Jahr | Quelle | Bibliotheken |

| | | | ISBN, Herausgeberwerke oder Zeitschriftenname mit ISSN notieren | |

| Tab 2: Vorgehen bei der Literaturrecherche |

| 1. Schritt: Frage entwickeln 2. Schritt: Geeignete Datenbank auswählen (z. B.: FIS-Bildung für Pädagogik/Heilpädagogik, Pubpsych für Psychologie, Pubmed für Medizin, Juris für Recht, Eric für Recherchen im Bereich Pädagogik und Psychologie in den US) 3. Schritt: Mit geeigneten Suchbegriffen suchen 4. Treffer dokumentieren (mit Suchbegriffen & Trefferzahl speichern) 5. geeignete Veröffentlichungen auswählen (gut geeignet für einen ersten Überblick: Handbuchaufsätze, Dissertationen, Überblicksbeiträge=Reviews in Zeitschriften, Metaanalysen / selten geeignet: Kongressberichte, Festschriften) 6. Recherchieren, in welchen Bibliotheken Zeitschriften kopiert werden können oder Bücher entliehen/kopiert werden können 7. Bücher / Aufsätze beschaffen 8. Quellen bewerten (Hinweise auf Eignung bei Büchern: Publikation in seriösen/bekannten Verlag, erfolgreiches Durchlaufen eines Promotionsverfahrens, umfangreiche Verwendung von aktueller Literatur, faire und sachliche Auseinandersetzung mit anderen Meinungen, Zitation durch andere Autoren / Hinweise auf Bedeutung von Zeitschriftenaufsätze: Publikation in Zeitschriften mit Gutachtersystem, Zitation durch andere Autoren) 9. Lesen – Zusammenfassen – in Beziehung setzen: Was sind wichtige Themen im Publikationsgebiet? Was ist strittig? Worüber besteht Konsens? Was ist gut erforscht? Wo bestehen Forschungslücken? 10. Ggf. im Internet ergänzend nach Online-Publikationen mit öffentlichem Auftraggeber, Zahlen von öffentlichen Institituonen (z. B. Statistisches Bundesamt/Landesamt, Ministerien o.ä.) oder in seriösen Online-Datenbanken suchen (z. B.: bidok). Informationen von privaten Homepages, Homepages von Vereinen sind nur selten brauchbar. Lexika sind nur dann geeignet, wenn sie sich explizit an ein wissenschaftliches Publikum wenden. |

Publikationen in Bibliotheken lokalisieren

Viele Datenbanktreffer sind nicht frei verfügbar. Das gilt unerfreulicherweise u. a. auch für die aktuellen Publikationen in wichtigen Zeitschriften. Und deshalb führt Sie Ihre Hausarbeit zwingend in die Bibliotheken der Region – es sei denn Sie wollen einige Zig Dollar pro Aufsatz an Fachverlage bezahlen. Dabei gibt es einige hilfreiche Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann: Die zdb (Zeitschriftendatenbank) zeigt bundesweit an, welche Bibliothek welche Zeitschrift abonniert hat. Hier sollte man sich die issn notieren. Der HBZ Katalog zeigt in NRW an, welche Bibliothek welches Buch hat. Im Podcast ist noch die Rede davon, dass Sie den HBZ Katalog bzw. zdb gut über die Seite der UB Dortmund finden können. Die haben ihre Homepage allerdings inzwischen etwas komplizierter umgestaltet. Ich schlage deshalb vor, Sie gehen direkt auf die Seiten : https://nrw.digibib.net/search/hbzvk (HBZ Verbundkatalog) bzw. https://zdb-katalog.de/index.xhtml (Zeitschriftendatenbank)-

Bücher und Zeitschriften lokalisieren

Sechste Sitzung

Der erste Teil der Sitzung erklärt an einem ersten Beispiel aus der Inklusionsforschung, wie man empirische Studien bewertet. Wichtig ist zunächst die Stichprobe.

Hier ein passender Podcast aus dem vergangenen Semester.

Wie man die Aussagekraft empirischer Studien einschätzt

Empirische Studien bewerten ist Übungssache. Deshalb wird das Seminar zunächst einige Studien zum exemplarischen Schwerpunkt dieses Seminar betrachten. Später kommen auch Studien hinzu, die mit studentischen Interessen zu tun haben.

Die Studie von Hans Wocken: Andere Länder andere Schüler.

Siebte Sitzung (online-Sitzung) vom 27.5. per Zoom

Die Ginnold-Studie

In der siebten Sitzung befassen wir uns zunächst noch einmal mit einer weiteren Studie aus der vergleichenden Inklusinsforschung. In der Ginnold-Studie geht es um die Frage, ob Förderschüler und Inklusionsschüler die gleichen Ausbildungschancen haben.

Darüber hinaus erkläre ich einen wichtigen statistischen Kennwert: die Standardabweichung.

Die Standardabweichung

Achte Sitzung

Die Standardabweichung ist eine wichtige Voraussetzung um einige andere Kennwerte zu verstehen. Den Anfang macht hier zunächst die die Effektstärke (oder auch: Effektgröße bzw. Cohen´s d). Das ist nicht sehr kompliziert. Man subtrahiert die arithmetischen Mittel der Kontrollgruppe von dem arithmetischen Mittel der Versuchsgruppe und dividiert dies durch die Standardabweichung der Kontrollgruppe. Das sind Werte, die man eigentlich in fast allen Studien findet. Man kann also di Effektstärke auch dann berechnen, wenn die Autor*innen der jeweiligen Studie das nicht tun. Und dies macht die Effektstärke zu einem gut geeigneten Kennwert für Metaanalysen, also Zusammenfassungen des Forschungsstands von vielen Studien auf einmal.

Cohen´s d

Neunte Sitzung (10.6.; Online-Sitzung)

Gegenstand der zehnten Sitzung sind Korrelationen. Korrelationskoeffizienten berichten über Zusammenhänge. Und das ist auch in der Heilpädagogik und in der Inklusiven Pädagogik von einiger Bedeutung. Wer z. B. verstehen will, ob es einen Zusammenhang von sozialer Herkunft und Lernbehinderung gibt, kann Variablen, die für die Soziale Lage von Bedeutung sind (Einkünfte, Schulabschluss der Eltern, Zahl der Bücher im elterlichen Haushalt usw. ), mit Testergebnissen korrelieren, die Aussagen über Schulleistungen erlauben (Rechtschreibtest, Lesetests, Intelligenztests usw.).

Korrelationen

Auch in der vergleichenden Inklusionsforschung sind Korrelationsstudien möglich. Weil derlei nicht allzu häufig ist und ich der Meinung bin, dass diese Studie einerseits wirklich interessante Befunde liefert und andererseits auch besonders geeignet ist, um Probleme von Korrelationsstudien zu erläutern, möchte ich auf meine Studie „Integration für die Kinder der Mittelschicht – Sonderschulen für die Kinder der Armen und Sonderschulen für die Kinder der Armen“ verweisen (Mand 2006). Wenn Sie den Titel in eine Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben, finden Sie ein pdf auf der Seite des Fachverbands Sonderpädagogik (Verband-Sonderpaedagogik de).

Ihre Aufgaben:

(1) Bitte laden Sie sich die Studie herunter und lesen diese.

(2) Bitte bewerten Sie die Stichprobe dieser Studie

(3) Handelt es sich Ihrer Meinung nach um einen belastbaren Nachweis der Zusammenhänge zwischen Armut / Migration und Förderschul- bzw. Inklusionsquoten?

Bitte lassen Sie mir Ihre Einschätzung per Mail zukommen. Sie brauchen keine Zurückhaltung üben. Ich kenne die Schwächen dieser Studie. Nennen Sie einen Nickname kann ich auf Wunsch Ihre Analyse hochladen.

Zehnte Sitzung: Der Nachweis kausaler Beziehungen

Korrelative Beziehungen können auf kausale Beziehungen verweisen. Sie müssen dies aber nicht tun. Es gibt ziemlich viele Autor*innen, die mit diesem Problem nicht gut umgehen können. Und vermutlich sind auch bei Studierenden der Heilpädagogik Positionen verbreitet, die letztlich auf einer falschen Interpretation von korrelativen Zusammenhängen beruhen. Etwas älter und unverdächtig ist z. B. die früh von Begemann veröffentliche Annahme, dass die Hilfsschulbedürfigkeit (heute: sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Lernen) auf die soziale Herkunft dieser Schüler zurückgeht.

| Tab 21: Lernbehinderung als soziokulturelle Benachteiligung (Begemann 1970) |

| 1. zumindest partielle Gleichsetzung von Lernbehinderung und Schichtzugehörigkeit bei Begemann als These, daß Hilfsschüler bis auf eine Minderheit der armen, proletarischen, sozial rückständigen Unterschicht entstammen 2. Schulversagen als Versagen an Mittelschichtsstandards: Hilfsschüler sind unterdurchschnittlich gemessen an den Normen der Mittelschicht. Sie sind soziokulturell benachteiligtMittelschichtslastigkeit von Intelligenztestverfahren 3. Resümee: Hilfsschulbedürftigkeit kann nicht mit psychologischen, soziologischen oder medizinischen Kategorien beschrieben werden, sondern nur als pädagogische Aufgabe 4. Die Sozialisationsbedingungen von Hilfsschülern: Gefühle der Unterlegenheit, Ausgeliefertheit, Benachteiligung, geringe Bildungsmotivation, Unterschichtsmatriarchat, Familismus (Verkehrskreis beschränkt auf Verwandte und Nachbarn), niedriger Wohnkomfort in unzureichenden Wohnungen, viele Kinder, autoritärer Erziehungsstil, wenig Gelegenheiten zum produktiven Tun, Schülercliquen, die die Schichtgrenzen kaum überschreiten 5. Sprachliche Benachteiligung (in Anlehnung an Bernstein) |

Kausal-Beziehungen

Unerfreulicherweise ist auch das exemplarische Thema dieses Seminars von Fehlschlüssen betroffen. Weite Teile der vergleichenden Inklusionsforschung vergleichen Inklusionsschüler*innen und Förderschüler*innen z. B. hinsichtlich ihrer Schulleistungen und schließen von den meistens erfreulicheren Befunden der Inklusionsschüler*innen direkt auf die Überlegenheit schulischer Inklusion. Für solche Schlüsse sind aber zwei Bedingungen unverzichtbar: Die Stichproben sollten vergleichbar sein, also nur am Ausgangspunkt der Studien vergleichbare Schüler vergleichen (z. B. gematchte Stichproben). Und wir benötigen Längsschnittdaten. Die Schüler*innen müssen also über einen längeren Zeitraum immer wieder untersucht werden. Legt man diese Bedingungen zugrunde, reduziert sich die Zahl der Studien in Deutschland radikal.

11., 12. und 13. Sitzung