In der Jugendhilfe haben Sozialarbeiter*innen ziemlich häufig mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die sich nicht an Regeln halten. Sie sind aggressiv und laut. Sie haben Probleme in der Schule, sie machen Probleme in der Wohngruppe und sie haben Probleme mit der Polizei. Viele von ihnen sind traumatisiert. Diese Veranstaltung stellt die einschlägigen Störungsbilder vor und erläutert die wichtigsten theoretischen Konzepte. Sie erklärt, wie man in der diagnostischen Arbeit vorgeht. Und sie erklärt, was in der Psychotherapie für diese Kinder und Jugendlichen angeboten wird und welche Schlussfolgerungen hieraus für die pädagogische Praxis zu ziehen sind.

Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende der Sozialen Arbeit im Modul 4.1

Erste Sitzung

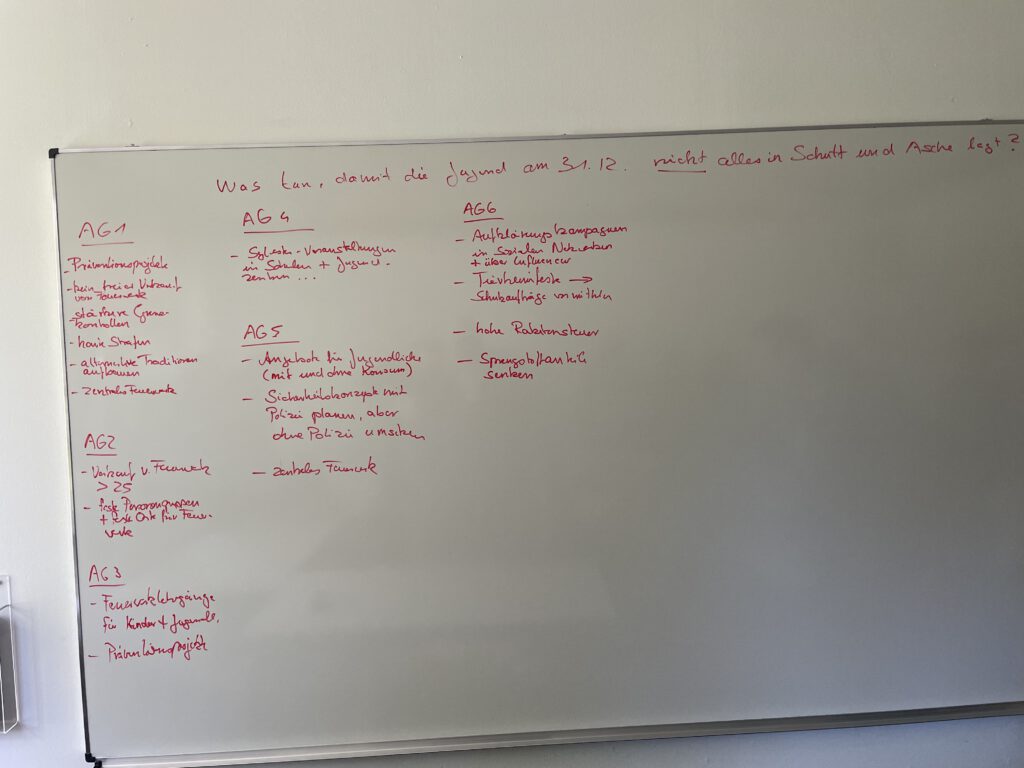

In der ersten Sitzung informiere ich über den Aufbau des Seminars. Ich erkläre, welche Erwartungen ich habe, wenn Sie das Portfolio bei mir machen wollen. Und wir starten mit einem kleinen Planspiel: Die Teilnehmer*innen werden gebeten sich vorzustellen, die Bundesfamilienministerin Karin Prien hätte das Seminar darum gebeten, Maßnahmen zu entwickeln, die dafür sorgen, dass sich die Sylvester-Krawalle nicht wiederholen bzw. die die gestiegenen Zahlen in Sachen Jugendgewalt reduzieren helfen. Denn in den Koalitationsverhandlungen wolle sie vorschlagen, auch ein Sondervermögen Sylvester-Krawalle zu bilden.

Zweite Sitzung

Die zweite Sitzung konfrontiert die Vorschläge des Seminars mit einer Analyse von Johannes Mand. Der Vortrag stellt fest, dass die wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen zu Problemen in den Familien insbesondere in sozialen Brennpunkten führen. Der Verlust von Heimat, das Verschwinden von Jobs für gering qualifizierte Menschen, die schädlichen Auswirkungen exzessiver Nutzung von digitalen Medien und die abnehmende Bedeutungen Kirchen führen zu Sinnstiftungsproblemen, die kaum mehr aufgefangen werden können.

Hier ein passender Podcast, in dem ich erkläre, welche gesellschaftlichen Veränderungen zu den Problemen führen:

Tab 1: Auswirkungen gesellschaftlichen Wandels auf Jugendliche in sozialen Brennpunkten |

|---|

| Krieg und Vertreibung Globalisierung Digitalisierung / Robotisierung / KI Abnehmende Bedeutung von Religion Folge: Familien sind in Schwierigkeiten Familien von Geflüchteten unter Assimilationsdruck bei geringen Lebenschancen. Erwerbsarbeit wird für große Teile der Bevölkerung weniger wichtig. Sinnstifter verschwinden. Einsamkeit, Isolation und psychische Erkrankungen nehmen zu. Kinder sind durch Zugänglichkeit von Pornographie und Gewaltdarstellungen in Gefahr, Beziehungen werden durch leichte Zugänglichkeit von Tinder & co destabilisiert. |

| Tabelle 2: Mögliche Strategien |

| Bundespolitik / Europapolitik: Fluchtursachen reduzieren Bündnisse stärken Effektive Besteuerung und Kontrolle der digitalen Konzerne – Robotersteuer Landespolitik / Kommunalpolitik: Finanzierung eines gemeindewesenorientierten Umbaus des Ruhrgebiets: Rückbau von Industriebrachen und Betonwüsten, Wohnungsbau von Armen für Arme, Förderprogramme für Handwerk, Naturschutz & Kultur Therapeutische Hilfen ausbauen Anti-Gentrifizierungs & Anti-Ghetto-Politik Ausbau/Umbau des Bildungs- & Sozialwesens: Elitenförderung & Armenbildung, Partnerschaft & Familie und Digitale Bildung als Unterrichtsfach Soziale Arbeit: Empowerment für ein gutes Leben, Präventionsorientierung Erziehungsbegleitung, Erziehungshilfemittel nach Bedarf und nicht nach Finanzkraft bereit stellen, Demokratische Kontrolle der Erziehungshilfe |

Dritte Sitzung

Die Dritte Sitzung befasst sich mit dem Begriff „Verhaltensstörungen“ und seinen Synonymbegriffen.

Tab 6: Begriff Verhaltensstörungen: AO-SF § 4 (4) |

| Erziehungsschwierigkeit liegt vor, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler der Erziehung so nachhaltig verschließt oder widersetzt, dass sie oder er im Unterricht nicht oder nicht hinreichend gefördert werden kann, und die eigene Entwicklung oder die der Mitschülerinnen und Mitschüler erheblich gestört oder gefährdet ist. |

| Tab 7 Relativität von Verhaltensstörungen |

| Verhaltensstörungen und ihre Synonymbegriffe sind relativ (Bach 1989). Sie sind eher das Ergebnis eines vergleichsweise komplexen Prozesses mit vielen Beteiligten als eine feste Eigenschaft (Mand 2003). Dies hat Auswirkungen auf die Zahlen und die Diagnose. |

| Tab 8: Auswirkungen von Beobachtervariablen auf die Wahrnehmung auffälligen Verhaltens | |

| Geschlecht | Houghton u.a. (1988), Kearny & Plax (1986), Kearny & Plax (1987), Mittelmark & Pirie (1988), Borg & Falzon (1989), vgl. Bach u.a. (1984), Mc Intyre (1988), Mand (2002 b), Baumgardt/Mand/Ostermann (2008) |

| Alter, Berufserfahrung, Berufszufriedenheit des Lehrers | Tornow (1978), Bach (1987), Kearny & Plax (1986), Kearny u.a. (1987), Camp (1987), Mand (1995), Mand (2002 a) |

| Pädagogische Arbeit | Wetzel (1978), Vaughn & Lancelotta (1986), Lochman u.a. (1987), Trovato u.a. (1992), Harris u.a. (1992), Fuchs u.a. (1989), Mand (1995) |

| Tab 49: Lernbehinderungen, Verhaltensstörungen und einige ihrer Synonymbegriffe nach Mand 2003 | |

| Verhaltensstörungen, Auffälliges Verhalten, Sopäd Förderbedarf im Bereich Em Soz | Lernbehinderung, Lernprobleme, Lernstörungen, Sopäd. Förderbedarf im Bereich Lernen |

| Kernsymptome: Probleme in den Beziehungen zu Mitschüler/innen und Lehrer/innen Probleme im Arbeitsverhalten Probleme im Bewegungsverhalten Probleme in Aufmerksamkeit und Wahrnehmung Probleme im Umgang mit Gefühlen begleitende Symptome Probleme im Schriftspracherwerb Probleme in der Entwicklung mathematischen Denkens | Kernsymptome: Probleme im Schriftspracherwerb Probleme in der Entwicklung mathematischen Denkens begleitende Symptome Probleme in den Beziehungen zu Mitschüler/innen und Lehrer/innen Probleme im Arbeitsverhalten Probleme im Bewegungsverhalten Probleme in Aufmerksamkeit und Wahrnehmung Probleme im Umgang mit Gefühlen |

Verhaltensstörungen

In der Sozialen Arbeit hat sich in den letzten Jahren ein Synonymbegriff verbreitet, der sich nicht wesentlich von den anderen Synonymbegriffen unterscheidet. Sozialarbeiter*innen sprechen dann von Systemsprengern. Gemeint sind Kinder und Jugendliche, die ein derart unangemessenes Verhalten zeigen, dass die betreffenden Einrichtungen kapitulieren. Anlass zur Einführung dieses Begriffs war wohl ein deutscher Kinofilm. Nüchtern betrachtet fallen deutliche Paralellen zum Begriff Verhaltensstörung auf. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen werden so dargestellt, als seien sie das zentrale Problem. Die Ursachen liegen weit entfernt, gerne in der frühen Kindheit. Schuld sind sicher die Eltern. Die Einrichtungen selbst tragen keine oder geringe Verantwortung. Sie sind ja das Opfer der Systemsprenger.

Zu einem Problem werden solche neu eingeführten Begriffe, wenn die Parallelen zu den besser erforschten Synonymbegriffen übersehen werden. Wenn man weiß, wie man Verhaltensstörungen diagnostiziert, dann kann man dieses Wissen auch auf Systemsprenger anwenden. Wenn man weiß, welche Methoden im Umgang mit Verhaltensstörungen als wirksam erwiesen haben, dann kann man diese Methoden auch im Umgang mit Systemsprengern einsetzen. Wer so tut, als seien Systemsprenger eine ganz neue Kategorie von Problemjugendlichen, ist also ziemlich ignorant gegenüber Theoriebildung und Forschung in den behindertenpädagogischen Disziplinen, in der Psychologie und Psychiatrie.

Wie werden Verhaltensstörungen diagnostiziert? Wenn man nicht objektiv und zuverlässig feststellen kann, wer verhaltensgestört ist oder wer als Systemsprenger einzustufen ist, kann man immer noch der Frage nachgehen, wer für verhaltensgestört gehalten wird bzw. wer als Systemsprenger gilt.

Teacher Report Form (trf)

In der Diagnose von Verhaltensstörungen gibt es einige Screening-Instrumente, die genau dies tun. Weit verbreitet ist nach wie vor die doch ziemlich alte Child Behaviour Checklist (cbcl). Sie hat einige Schwächen. Aber weil sie so weit verbreitet ist, wird sie immer noch als eine Art Maßstab eingesetzt.

Weiterer Schwerpunkt der Beschäftigung mit Verhaltensstörungen sind die Methoden. Man kann mit diesen Kindern und Jugendlichem nämlich gut und erfolgreich arbeiten. Dazu ist es meistens wichtig zu verstehen, wo das eigentliche Problem der Klienten liegt. Und die Probleme können sehr unterschiedlich ausfallen.

Vierte Sitzung: Verhaltensstörungen Teil 2

Den Anfang macht ein Problem, das zwar einigermaßen häufig anzutreffen ist, aber normalerweise in der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen nicht vorkommt oder nur am Rande gestreift wird:

Der Fall Fischmaul

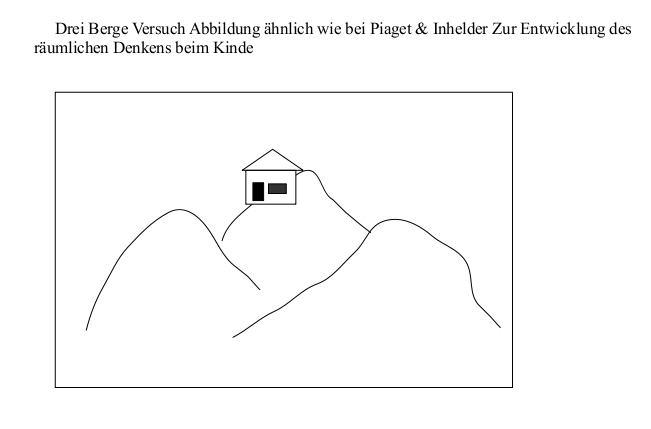

Menschen mit Verhaltensstörungen haben häufig ein Problem damit, die Intentionen von anderen zu verstehen bzw. sich in andere hineinzuversetzen. Der Fachbegriff für diese sozialkognitive Kompetenz lautet Perspektivenübernahme (bei Piaget und seinen Nachfolgern) oder auch Role taking (in Orientierung an Mead) oder Theory of Mind.

Perspektivenübernahme, Role taking, Theory of Mind

Entwicklung der Perspektivenübernahme (aus Selman 1982, 240 f) Selman, R.: Sozial-kognitives Verständnis – Ein Weg zu pädagogischer und klinischer Praxis. In: Geulen, D. (Hrsg.): 1982, Perspektivenübernahme und soziales Handeln, Frankfurt a. M. 223-256 |

| Stufe 0: Egozentrische Perspektive (Alter 3-6 Jahre) Das Kind nimmt zwar den Unterschied zwischen sich und anderen wahr, unterscheidet aber noch nicht zwischen seiner sozialen Perspektive (Gedanken und Gefühle) und der der anderen. Es kann von anderen offen gezeigte Gefühle benennen, aber sieht noch nicht den kausalen Zusammenhang zwischen Handlungsgründen und Handlungen. Stufe 1: Sozial-informationsbezogene Perspektivenübernahme (6-8 Jahre) Das Kind nimmt wahr, dass der andere eine eigene, in seinem Denken begründete Perspektive hat und dass diese seiner eigenen Perspektive ähnlich oder auch nicht ähnlich sein kann. Jedoch kann sich das Kind nur auf jeweils eine Perspektive konzentrieren und nicht verschiedene Gesichtspunkte koordinieren. Stufe 2: Selbstreflexive Perspektivenübernahme (8-10 Jahre) Dem Kind ist bewusst, dass jedes Individuum der Perspektive des anderen gegenwärtig ist und dass dies jeweils die Sicht seiner selbst wie die vom anderen beeinflusst. Eine Möglichkeit, die Intentionen, Absichten und Handlungen eines anderen zu beurteilen, besteht darin, sich an seine Stelle zu versetzen. Das Kind kann eine koordinierte Kette von Perspektiven bilden, aber noch nicht von diesem Prozess auf die Ebene simultaner Gegenseitigkeit abstrahieren. Stufe 3: Wechselseitige Perspektivenübernahme (10-12 Jahre) Das Kind nimmt wahr, dass sowohl es selbst wie auch der andere den jeweils anderen Teil wechselseitig und gleichzeitig als Subjekt sehen kann. Es kann aus der Zwei-Personen-Interaktion heraustreten und diese aus der Perspektive einer dritten Person betrachten. Stufe 4: Perspektivenübernahme mit dem sozialen und konventionellen System (12-15 Jahre und älter) Die Person sieht, daß wechselseitige Perspektivenübernahme nicht immer zum völligen Verstehen führt. Soziale Konventionen werden als notwendig angesehen, weil sie von allen Mitgliedern der Gruppe (dem generalisierten Anderen) unabhängig von ihrer Position, Rolle oder Erfahrung verstanden werden. |

| Stufen des moralischen Urteils Kohlberg, L.: Stufe und Sequenz: Sozialisation unter dem Aspekt der Kognitiven Entwicklung. In: Kohlberg, L.: Zur kognitiven Entwicklung des Kinders. Frankfurt a. M. 1974, 60 f |

Stufe 1: Orientierung an Bestrafung und Gehorsam. Egozentrischer Respekt vor überlegener Macht oder Prestigestellung bzw. Vermeidung von Schwierigkeiten. Objektive Verantwortlichkeit. Stufe 2: Naiv egoistische Orientierung. Richtiges Handeln ist nur jenes, das die Bedürfnisse des Ich und gelegentlich die der anderen instrumentell befriedigt. Bewusstsein für die Relativität des Wertes der Bedürfnisse und der Perspektive aller Beteiligten. Naiver Egalitarismus und Orientierung an Austausch und Reziprozität. Stufe 3: Orientierung am Ideal des ´guten Jungen´ . Bemüht, Beifall zu erhalten und anderen zu gefallen und ihnen zu helfen. Konformität mit stereotypischen Vorstellungen von natürlichem oder Mehrheitsverhalten, Beurteilung aufgrund von Intentionen. Stufe 4: Orientierung an Aufrechterhaltung von Autorität und sozialer Ordnung. Bestrebt, >seine Pflicht zu tun< , Respekt vor der Autorität zu zeigen und die soziale Ordnung um ihrer selbst willen einzuhalten. Rücksicht auf die Erwartungen anderer. Stufe 5: Legalistische Vertrags-Orientierung. Anerkennung einer willkürlichen Komponente oder Basis von Regeln und Erwartungen als Ausgangspunkt der Übereinstimmung. Pflicht definiert als Vertrag, allgemein Vermeidung der Verletzung von Absichten oder Rechten anderer sowie Wille und Wohl der Mehrheit. Stufe 6: Orientierung an Gewissen oder Prinzipien. Orientierung nicht nur an zugewiesenen Rollen, sondern auch an Prinzipien der Entscheidung, die an logische Universalien und Konsistenz appellieren. Orientierung am Gewissen als leitendes Agens und an gegenseitigem Respekt und Vertrauen. |

| Tabelle 61 Positionen von George Herbert Mead: Geist, Identität und Gesellschaft (zuerst englisch 1934) |

| Mead untersucht u.a. Interaktion und Verstehen unter Menschen. Bekannt geworden ist Geist, Identität und Gesellschaft vor allem durch seine Thesen zur Identität und zum Fremdverstehen. Grundgedanke ist die Überlegung, dass Identität entsteht, indem man sich aus der Perspektive anderer wahrnimmt. Diesen Mechanismus nennt Mead „role-taking“, ein Konzept, das später von Piaget und Nachfolgern wieder aufgegriffen wird und in heutigen Zusamenhängen unter dem Begriff theory of mind diskutiert wird. Role-Tanking funktioniert bei Mead nicht nur in Bezug auf konkrete andere. Sondern Menschen können sich selbst auch aus der Perspektive von sozialen Gruppen wahrnehmen oder noch allgemeiner aus der Perspektive des „Verallgemeinerten anderen“. Identität umfasst dabei einerseits die tatsächlich gesprochenen Worte und Emotionen (Mead bezeichnet diesen Teil der Identität als „I“) und andererseits die organsierte Gruppe anderer (Mead prägt hierfür den Begriff „me“). |

Fünfte Sitzung

Die fünfte Sitzung greift noch einmal Schwerpunkte der letzten Sitzung auf. Den Beginn macht ein Interview mit Florian. Ihre Aufgabe: Überlegen, welche Stufe des moralischen Urteils erreicht ist.

In einem zweiten Schritt befasst sich das Seminar noch einmal mit der in der vierten Sitzung aufgekommenen Frage, ob Strafen überholt sind. Den Ausgangspunkt bildet eine kleine Seminarbefragung anhand einiger typischer Alltagssituationen.

| Strafen oder reden? |

| 1. Stellen Sie sich bitte vor, Sie haben ein kleines Kind im Alter von 6 Monaten. Es ist frisch gewickelt, frisch gefüttert, aber schreit nach Ihrer Wahrnehmung zornig. |

| 2. Sie stehen mit Ihrem dreijährigen Sohn an der Kasse. Er sieht Süßigkeiten, die er unbedingt haben will. Als Sie ihm dies verweigern, fängt er laut an zu schreien, wirft sich auf den Boden usw. |

| 3. Ein Erstklässler aus Unterschichtszusammenhängen bestiehlt auf einem Ausflug seinen Mitschüler (2 €). Sie haben dies beobachtet. |

| 4. Während einer Jugendfreizeit werden Sie als Betreuer/in von Teilnehmern darauf hingewiesen, dass ein Jugendlicher Gras mitgenommen hat und auch konsumiert. |

| 5. Im Wohnheim sagt Ihnen der Admin: Zwei 15jährige Jugendliche konsumieren an ihrem PC regelmäßig Pornovideos. |

| 6. In der Tagesgruppe, in der sie arbeiten, wird Ihnen aus Ihrer Tasche 50 € gestohlen. Ein Junge erzählt Ihnen glaubhaft, dass er Yvonne an Ihrer Tasche gesehen hat. |

| 7. Die Jugendfreizeiteinrichtung, in der sie arbeiten, wird zum Treffpunkt einer rechten Gruppe. Die ungebetenen Gäste setzen durch, dass rechte Musik gehört wird, zeigen nach einigen Wochen gelegentlich den Hitlergruß und pöbeln schließlich Jugendliche mit Migrationshintergrund an. |

| 8. Sie arbeiten mit schwierigen Jugendlichen. Als Sie in eine Auseinandersetzung eingreifen, werden sie von einem der Akteure kurz körperlich angegriffen (zwei gezielte und heftige Schläge ins Gesicht). Erklärung: Man darf mich nicht anfassen, wenn ich ausraste. |

Eine Erklärung für die Positionen des Seminars könnte in einer positiven Einschätzung des Attachment orientated Parenting liegen. Um die Bedeutung bindungstheoretischer Annahmen besser einschätzen zu können, setzt sich das Seminar mit einem einschlägigen aktuellen Review von Kollhoff et a. (2022) auseinander:

Sie finden diesen Beitrag, indem Sie in einer Suchmaschine Ihrer Wahl nach „Attachment Parenting 10567_2022Article_405.pdf“ suchen.

Sechste Sitzung

Der Zusammenhang von Armut zum thematischen Schwerpunkt dieses Seminars erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Aber die Teilnehmerinnen, die in Wohngruppen arbeiten, wissen aus Erfahrung, dass Kinder und Jugendliche, die in Wohngruppen leben, nur selten aus Mittelschichtsverhältnissen stammen. Heime sind weniger eine Einrichtung für Waisenkinder als vielmehr eine Einrichtung für Kinder aus von Armut betroffenen Familien, die es einfach nicht schaffen, ihren Kindern die Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen.

Es macht also Sinn, sich die Frage zu stellen, was Armut ist bzw., ob Armut etwas mit Verhaltensstörungen zu tun hat.

| Tab 30: Modell der schichtenspezifischen Sozialisation nach Geulen (1991) |

| Das Modell der schichtenspezifischen Sozialisation geht davon aus, dass „ aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen der Väter am Arbeitsplatz, die familiale Sozialisation in der sozialen Unterschicht in mehrfacher Hinsicht (…) anders verlaufe und zu anderen Ergebnissen führe als in der Mittelschicht, daß daher die Kinder aus der Unterschicht in dem durch Mittelschichtskultur dominierten Schul- und Bildungssystem auf größere Schwierigkeiten stoßen und stärker ausselegiert würden, daß sie später wieder nur in der Unterschicht zugänglichen Berufspositionen einrücken könnten .“ |

| Tab 31: Lernbehinderung als soziokulturelle Benachteiligung (Begemann 1970) |

| zumindest partielle Gleichsetzung von Lernbehinderung und Schichtzugehörigkeit bei Begemann als These, daß Hilfsschüler bis auf eine Minderheit der armen, proletarischen, sozial rückständigen Unterschicht entstammen Schulversagen als Versagen an Mittelschichtsstandards: Hilfsschüler sind unterdurchschnittlich gemessen an den Normen der Mittelschicht. Sie sind soziokulturell benachteiligt Mittelschichtslastigkeit von IntelligenztestverfahrenResümee: Hilfsschulbedürftigkeit kann nicht mit psychologischen, soziologischen oder medizinischen Kategorien beschrieben werden, sondern nur als pädagogische Aufgabe Die Sozialisationsbedingungen von Hilfsschülern: Gefühle der Unterlegenheit, Ausgeliefertheit, Benachteiligung, geringe Bildungsmotivation, Unterschichtsmatriarchat, Familismus (Verkehrskreis beschränkt auf Verwandte und Nachbarn), niedriger Wohnkomfort in unzureichenden Wohnungen, viele Kinder, autoritärer Erziehungsstil, wenig Gelegenheiten zum produktiven Tun, Schülercliquen, die die Schichtgrenzen kaum überschreiten Sprachliche Benachteiligung (in Anlehnung an Bernstein) |

| Tab 32: Theorie des sozialen und kulturellen Kapitals (Bourdieu 1979) |

| Klassen werden weder über ein Merkmal oder die Summe von Merkmalen definiert (Alter, Geschlecht, soziale Herkunft, Einkommen, Ausbildungsniveau) noch durch eine Kette von Merkmalen, die von einem Hauptmerkmal (z. B. von der Stellung im Produktionsprozess) abgeleitet sind Definition sozialer Klassen als Struktur der Beziehungen zwischen allen relevanten Merkmalen, die jeder derselben … verleiht Klassenzugehörigkeit ist mit einem Bündel ungefähr gleich wahrscheinlicher ungefähr gleichwertiger Lebensläufe verbunden. Wichtig sind: ökonomisches Kapital (neben Durchschnittseinkommen auch Konsum-Indices wie Auto und Bootsbesitz oder Urlaub im Hotel), kulturelles Kapital (mit Indikatoren wie: Häufigkeit der Lektüre nicht berufsbezogener Literatur, Häufigkeit von Theaterbesuch, Nicht-Besitz eines Fernsehers usw.) und soziales Kapital. Der Konsum vor allem solcher Güter, die ein der bürgerliche Lebensart konformes Verhalten symbolisieren lässt, garantiert ein soziales Kapital, ein Kapital an ´mondänen Beziehungen´, die bei Bedarf einen nützlichen Rückhalt bieten, ein Kapital an Ehrbarkeit und Ansehen verleihen |

Man kann Armut sehr unterschiedlich erklären. Man kann das Geld in den Vordergrund stellen. Man kann kulturelles und soziales Kapital in den Blick nehmen. Aber irgendwie ist das manchmal ziemlich unergiebig. Wer z. B. in der Familie von Vicky (aus Little Britain), daran arbeiten will, Sozialisationsdefizite zu kompensieren, hat vermutlich schon verloren. Und vermutlich dürfte die Arbeit am kulturellen Kapital – sagen wir über den Besuch von Hochkulturereignissen – auf eine Zerstörung unersetzbarer Kunstwerke hinauslaufen. Ein exotischer Ansatz aus den 1990er Jahren ist da m. E. vielleicht etwas hilfreicher. Nicht, dass Sie den Deutungsmusteransatz unbedingt kennen lernen müssen. Und es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass dieser Ansatz jemals wieder in den Fokus der wissenschaftlichen Diskussion kommt. Aber ich finde wirklich, dass dieser Ansatz hilfreich sein kann, wenn man mit Kindern aus sozialen Brennpunkten arbeitet. Und deshalb stelle ich diesen Ansatz hier vor.

Siebte Sitzung (online-Sitzung, 19.11.)

Die siebte Sitzung findet als Zoom-Konferenz statt. Sie erhalten kurz vor Beginn der Sitzung einen Link, so Sie sich in die Liste eingetragen haben, die in den Sitzungen zuvor herumging. Sie können mir auch eine Mail von Ihrem EvH Account zukommen lassen. Dann erhalten Sie ebenfalls eine Einladung.

Die Sitzung beginnt mit einem Nachtrag zu den Auswirkungen von Armut auf die Arbeit mit auffälligen Kindern und Jugendlichen. Wir hatten ja in der sechsten Sitzung festgestellt, dass sich aus der Kapitalientheorie nur sehr schwer einigermaßen vielversprechende Handlungsstrategien ableiten lassen.

Ein exotischer Ansatz aus den 1990er Jahren ist da m. E. vielleicht etwas hilfreicher. Nicht, dass Sie den Deutungsmusteransatz unbedingt kennen lernen müssen. Und es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass dieser Ansatz jemals wieder in den Fokus der wissenschaftlichen Diskussion kommt. Aber ich finde wirklich, dass dieser Ansatz hilfreich sein kann, wenn man mit Kindern aus sozialen Brennpunkten arbeitet. Und deshalb stelle ich diesen Ansatz hier vor.

Tab 33: Deutungsmusteransatz (Eberwein & Mand 1992) |

| Brennpunkte als Subkultur mit eigenen Regeln, Situationsdefinitionen, Deutungsmustern) Schul- & Verhaltensprobleme von Kindern & Jugendlichen aus diesen Brennpunkten als Folge kultureller Missverständnisse pädagogische Aufgabe: nicht mehr Sozialisationsdefizite ausgleichen, sondern Brücke bauen von Subkultur zu Mehrheitskultur |

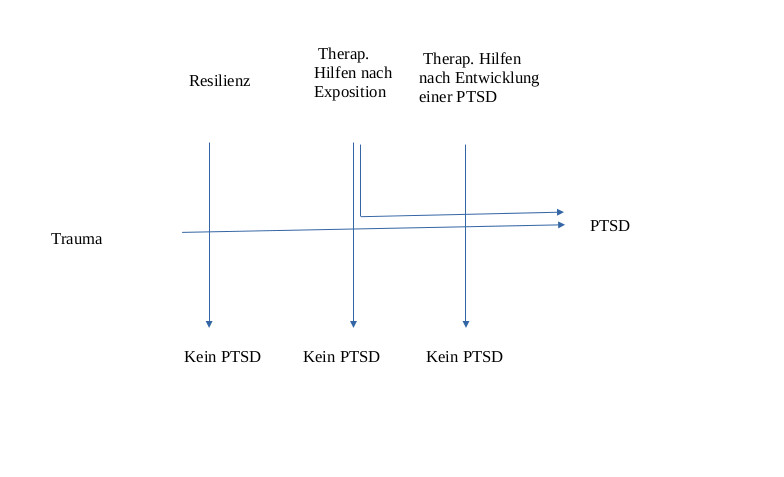

Der zweite Teil der siebten Sitzung befasst sich mit Folgen traumatisierender Erfahrungen.

Wir beginnen mit einem Bericht aus der Ostfriesenzeitung, eine kleine Regionalzeitung aus dem Norden Deutschlands. Der Artikel wurde in der nachrichtenarmen Sommerzeit veröffentlicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Beitrag der yredaktion umsonst angeboten wurde und publiziert wurde, um die Zeitung zu füllen. Genaueres weiß ich aber nicht . In dem Artikel geht es um eine junge Frau, die durch Hypnoselenkung erarbeitet hat, dass ihr Vater sie missbraucht hat und nun sehnlichst einen Therapiehund wünscht. Leider hat der Weiße Ring ihr diesen Wunsch nicht erfüllt. Der Artikel enthält zumindest zwei gravierende Fehlinformationen. Ihre Aufgabe wird sein: Herausfinden, was falsch ist und warum hier gravierende Fehlinformationen vorliegen.

Zweiter Schritt wird sein, den Weg vom Trauma zu posttraumatischen Belastungsstörumg nachzuvollziehen.

In einem dritten Schritt befassen wir uns mit dem Unterschied von Traumapädagogik und evidenzbasierten Methoden in der Therapie von PTSD.

Zunächst geht es eher allgemein um die Beziehungen zwischen Trauma und psychischer Störung.

Hier ein passender Podcast aus einer anderen Veranstaltung:

Trauma und Psychische Störungen

Einen guten (weil wenig von Pharmaindustrie beeinflussten Überblick über den Stand der Forschung geben Cochrane Reviews (Pubmed.ncbi, 20240620, Suchbegriffe: PTSD und Cochrane).

| Traumatypen (Rosner & Unterhitzenberger 2019) |

| Typ I Trauma: unvorhergesehen, einmalig Typ II Trauma: wiederholte Ereignisse, die ggf. Vorhersehbar sind Interpersonelle Traumata: von Menschen gemachtandere traumatische Ereignisse (z. B. Naturkatastrophen) Mehrmalige, von Menschen gemachte Traumatisierungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eine PTBS zu entwickeln. |

| PTSD nach DSM V (Williams et al 2022) |

| A: Exposed to a catastrophic event involving actual or threatened death or injury, or a threat to the physical integrity of him/herself or others B: Symtoms like panic, terror, dread (Grauen), grief (Trauer), or despair manifest during the daytime as intrusive (aufdringliche) images, traumatic nightmares, and flashbacks C: Behavioural strategies used by people with PTSD to reduce trauma-related events D: Negative cognitions and moods that have developed after exposure to the traumatic event (i.e. blame, anger, guilt, or shame E: Alterationsin arousal (Veränderungen im Erregungsniveau) or reactivity (Reaktionsvermögen) such as hypervigilance or paranoia. F: Symptoms must persist for at least one month before PTSD may be diagnosed G: Survivor must experience significant social, occupational, or other distress as a result of these symptoms H: These symptoms cannot be due to medication use, substance use, or other illnesses National Comorbidity Survey Replication indicate lifetime PTSD prevalence rates of 3.6% and 9.7%, among men and women in the USA |

| Behandlung von Kinder und Erwachsenen, die einem Trauma ausgesetzt waren (Gilles et al 2016) |

| CBT was found to be no more or less effective than EMDR Scores for PTSD symptoms were not significantly different when CBT was compared with EMDR. We identified no trials that compared psychological therapies versus pharmacological therapies. CBT versus psychodynamic therapy The one study that compared CBT versus psychodynamic therapy reported only short-term outcomes. PTSD symptom scores were not significantly different between groups (SMD 0.21, 95% CI -0.56 to 0.98; 26 participants; pharmacological therapies : No trials that compared psychological therapies versus pharmacological therapies). |

Abschließend noch ein kleiner Lektürevorschlag zur Prevalence Inflation Hypothese:

Lucy Foulkes: The prevalence inflation hypothesis: Are mental health awareness efforts contributing to the rise in mental Health problems?

Sie finden diesen Beitrag z. B. über Researchgate .

Achte und neunte Sitzung

In der achten und neunten Sitzung stelle ich Ihnen eine Lerngruppe aus einer Förderschule vor. Das sind nur vier Kinder. Aber die Lerngruppe bietet wirklich extreme Herausforderungen. Aus Datenschutzgründen muss ich leider darauf verzichten, diese Lerngruppe in der Online-Fassung dieses Seminars vorzustellen.

Zehnte Sitzung (17.12.)

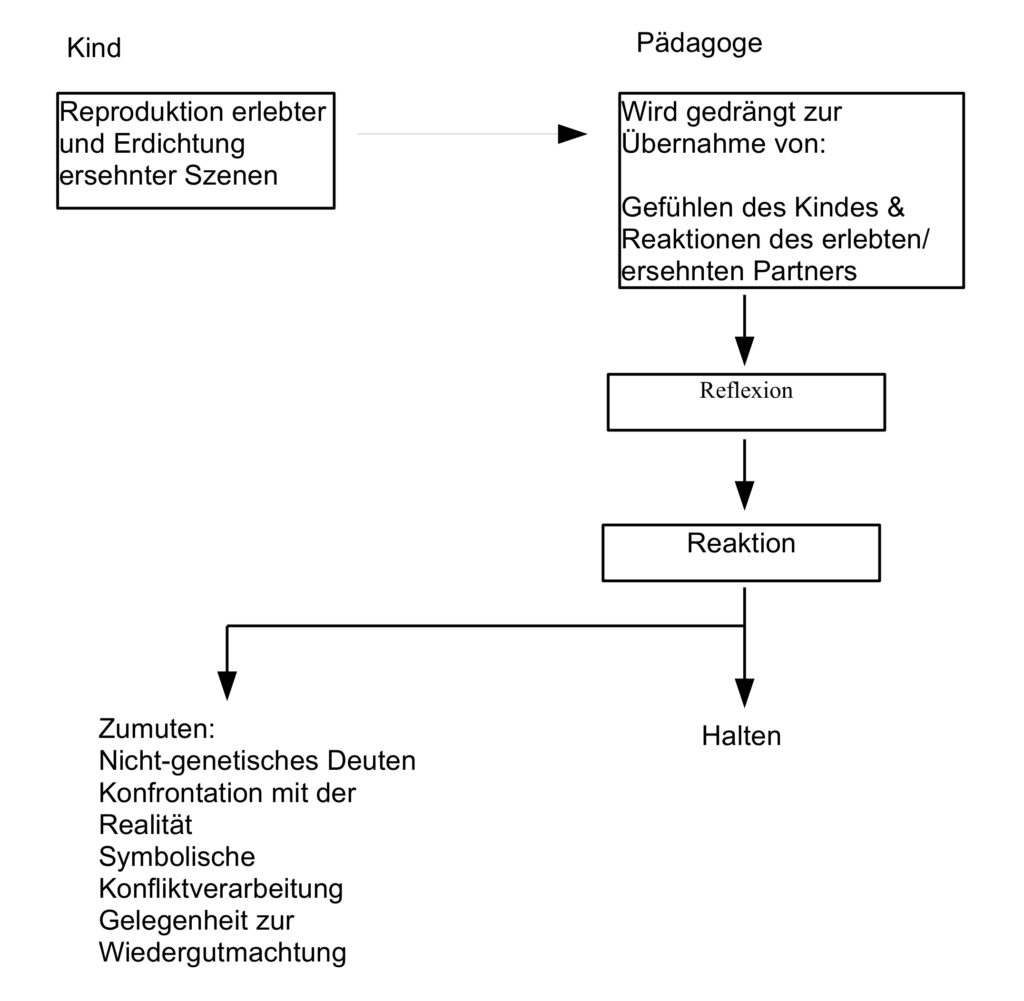

Mit der zehnten Sitzung ist der Methodenteil der Veranstaltung erreicht. Es geht also um die Frage, wie Psychotherapeuten mit den Problemen von Klienten der Erziehungshilfe umgehen und was dies für die pädagogische Arbeit z. B. in Intensivwohngruppen bedeutet.

Ausgangspunkt ist zunächst die klassische Psychoanalyse. Der Podcast erklärt zunächst die Instanzenlehre von Sigmund Freud und stellt dann ein neueres Konzept der psychoanalytischen Pädagogik vor.

Psychoanalytische Verfahren

nach: Heinemann, E.: Psychologie und Pädagogik im Unterricht der Sonderschule. In: Heinemann, E./Rauchfleisch, U./Grüttner,T.: Gewalttätige Kinder. Frankfurt am Main 1993

Elfte Sitzung (7.1., Online-Sitzung)

Die elfte Sitzung findet nach Votum der Teilnehmenden wieder als Zoomkonferenz statt. Sie erhalten kurz zuvor eine Einladung. Sollten Sie sich nicht für die erste Onlinesitzung auf die analoge Teilnehmerliste eingetragen haben, können Sie sich auch noch per Mail auf die Teilnehmerliste setzen lassen.

Inhaltlich geht es in dieser Sitzung um Verhaltenstherapie. Hier kommt zunächst ein passender Podcast.

Verhaltenstherapie

Selbstverständlich sind Sozialarbeiter*innen keine Psychotherapeuten. Aber die Mitwirkung von Sozialarbeiter*innen in der Begleitung der psychotherapeutischen Arbeit ist wichtig. Das gilt z. B. für die Psychoedukation. Oder es ist z. B. auch sinnvoll, dass Sozialarbeiter*innen den (in der Verhaltenstherapie hoch bedeutsamen Part der Eltern) in der Wohngrupenarbeit übernehmen. Das bekannteste Elterntraining mit verhaltenstherapeutischem Schwerpunkt dürfte Triple P sein. Wenn in Ihrer Region Triple P angeboten wird, sollten Sie also unbedingt daran teilnehmen. Es gibt aber auch weitere positiv evaluierte Elterntrainings aus der Verhaltenstherapie. Einen Überblick kann man sich leicht über Pubpsych de oder pubmed ncbi verschaffen.

| Tab 11: Annahmen der Lerntheorie nach Myschker, N.: Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart 1993, 95 ff |

| klassische Konditionierung: Stimulus & Response (Pawlow)Verstärkungslernen (Skinner): * primäre Verstärker sind mit Trieben, Bedürfnissen & Wünschen verbunden * sekundäre Verstärker stammen aus Zusammenhängen sozialer Bedürfnisse (z.B. Lob, Anerkennung usw.) * positive Verstärker erhöhen durch angenehme Konsequenzen die Verhaltensrate * negative Verstärker erhöhen die Verhaltensrate, indem ein unangenehmer Zustand oder Reiz beendet wirdImitationslernen (Bandura): beobachtete verstärkte Verhaltensweisen werden imitiert |

| Tab 12: Merkmale von verhaltenstherapeutischen Trainingsprogrammen nach Mand, J.: Lern- und Verhaltensprobleme in der Schule. Stuttgart 2003 |

| Therapievertrag Verstärkerpläne / Tokensysteme Selbstinstruktion Übungen zur Fremd- & Eigenwahrnehmung Entspannungsübungen |

| Pauen & Vonderlin 2019: Lernformen in der Verhaltenstherapie |

| Klassische Konditionierung Operante Konditionierung Beobachtungslernen Lernen durch Einsicht |

| Schneider & Margraf 2019: Verfahren in der Verhaltenstherapie |

| Psychoedukation Operante Methoden Kognitive Verfahren Online-Therapie Entspannungsverfahren Elterntrainings Familieninterventionen |

| Petermann & de Vries 2019: Aufgaben und Ziele der Psychoedukation |

| Vermittlung einer pantientengerechten Krankheitseinsicht Vermittlung einer Behandlungseinsicht Zielgruppen: betroffene Erwachsene, Angehörige, betroffene Kinder & ihre Angehörige Ressourcen bei Kindern & Jugendlichen: personenbezogenKognitive Fähigkeiten Kompetenz, Vertrauen, Wertorientierung Temperament Impulskontrolle Emotionsregulation Überzeugung, dass Leben einen Sinn hatSoziale Beziehungen Sichere Bindung Stabile Beziehungen zu Erwachsenen Beziehungen zu Gleichaltrigen gute Nachbarschaft Umgebungsbezogene Ressourcen gute Schulen Integration in Jugendgruppen oder Vereinen gute Gesundheitsversorgung |

| Linderkamp 2019: Operante Methoden |

| Problem & Verhaltensanalyse: Wie äußern sich die Probleme verhaltenbezogen? In welchen Situationen zeigt sich die Problematik? Sind Auslösebedingungen bekannt? Wie reagiert das Kind in den problematischen Situationen? Wie reagiert das Umfeld? Gibt es Situationen, in denen die Probleme nicht bestehen? Welche Vorlieben & Stärken hat das Kind?Welche Interaktionsverläufe sind in kritischen Situationen zu beobachten?Ableiten therapeutischer Ziele Wie wird das Zielverhalten regristriert? Von wem wird es wann festgestellt? Wie wird es vermerkt?Immer auch positive Ziele vereinbaren, die vom Kind als erreichbar betrachtet werden!Therapeutische Techniken Chaining: Verstärkung gelungener Verhaltensteile, die aufeinander aufbauen Shaping: Verstärkung oder Annäherung an die gewünschten VerhaltensweisenPrompting: Hilfe durch direkte Hinweise (Erinnern an Regeln, Souflieren) Fading: Schrittweise Reduktion von Hilfestellungen bei wachsender Kompetenz Time-out: Vorübergehender Entzug positiver Verstärker, Nichtbeachtung, Trennung von den am Konflikt beteiligten Personen Verstärkerpläne Wirksamkeit wiederholt prüfen kontinuierlich oder intermittierend Tokensysteme Responsecost Therapieverträge |